彼はゲイだ。

道端で一緒にアート作品を作ろうと声を掛けられ、彼のアパートに行き彼のドローイングのモデルをしていたら、気づけば彼も僕も全裸だった。

彼は性的に興奮していたが、僕は興奮しなかった。

僕はゲイじゃなかった。

僕らは恋人同士にはなれなかったが、これも裸の付き合いの効果なのか、僕らは十年来の友人のように仲良くなった。

大体夜に待ち合わせては、カメラを片手にベルリンの街を夜中までどこと無く歩き回った。

美術館などに行く事もあったが、基本は目的地は決めずにふらふらと歩いた。

そうしようと決めたわけではなく、そうすることが僕らの間では自然だった。

アートに対する持論を持ち出してみたり、お互いの家族のことを聞いてみたりと、歩きながらただただ話をしていた。

写真は、話しながら撮った。

彼はファインダーを覗いて構えて撮られる写真が好きじゃなかった。

僕も同じだった。

だが、気になる被写体が見つかると、時折ファインダーを覗いて接写することがあった。

道に吐き捨てられたゲロに食い入るようにシャッターを押し続ける彼を、僕がカメラに収めたりしていたものだ。

そんな風に時間を過ごしていた僕らだが、時々彼が行く先を指定してくることがあった。

行き先はいつも、

ゲイバーだった。

行き先があるときはいつも決まってゲイバーだった

彼は、トム・クルーズに似ている。

いつも真っ白なシャツを着ている。

腕を捲って、胸のボタンを大きく開けていて、体格もいい。

隣で歩いているのが誇らしいくらい、かっこいい男だ。

僕はゲイに対して偏見が無い。

単なる好みの違いだと思っている。

僕にとって彼がゲイであることは彼の個性のひとつでしかない。

自分はゲイだと公言している友達を持つのは初めてだ。

ゲイだからこそ持ち得る感情や悩みや振る舞いについて聞いたりすることもあった。

彼は包み隠さず答えてくれる。

どの話も、僕自身体感したことないことばかりだった。

ある夜、彼は「ゲイバーに行こう」と誘ってきた。

僕は即答で「もちろん」と答えた。

ゲイ文化が栄えているベルリンとはいえ、彼がいなければゲイバーなんて行けるはずもない。

知らない世界が見れる好奇心で胸がいっぱいだった。

異世界に通じる重厚な扉

日本でも新宿二丁目には知り合いに連れられ行ったことが何度かある。

だが、ベルリンのゲイバーは日本のそれとは全く違っていた。

軽くカフェでビールを一杯飲むと、「さぁ、行こう」と彼は前を歩き始めた。

「俺(ゲイ)がいないと入れないところに行くよ」

「お前にとってエキサイティングな経験になるぞ」

着くまでの間、そんな風に語る彼を見て、結構ディープなところに行くであろうことを僕は悟っていた。

30分ほど歩いただろうか。

歩いている道はどんどん暗くなり、店も無くなり、民家だけが並ぶ場所に僕らはきていた。

何も目立った店が無い中、「ここだ」と彼は突然立ち止まった。

予感は的中した。

街灯の光が頼りの薄暗い中、闇に紛れて目的のゲイバーは佇んでいた。

外壁から入り口の扉まで全て黒く塗装されている。

窓は一切無いようで、外界と繋がっているのはどうやら扉のみのようだ。

そして扉は、明らかに重厚そうだとわかる鉄の扉で、ドアノブや掴みは無く、当然呼び鈴なんてついていないため一見したときは扉だとわからなかった。

明らかに外界との接触を避けようとしているように見える。

希望通りだった。

外観からして希望通りのディープさだ。

彼は、扉を強くノックした。

すると、扉の上部の覗き窓がすばやく開き、中から鋭い目で男がこちらを見た。

薄暗い上に黒く塗装されていたため、覗き窓があることに僕は一切気付いていなかった。

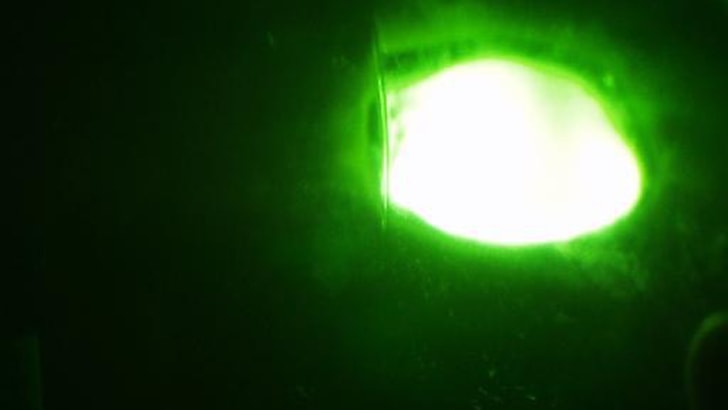

細い覗き窓から溢れる眩い光と騒々しい音がこちらの世界の闇を侵食してくる。

その光と音は荒々しくも妖しく、それでいて美しいなと僕は感じた。

この扉は、異世界に繋がっている。

そう思った。

「俺だよ。彼は連れで俺の友人だ。」

彼が僕の肩を持って覗き窓の中の男に伝えると、覗き窓の中の目がギロッと僕を見た。

アウトだ。

完全にアウト。

目だけでこの人明らかに怖い人だってわかるもん。

一人だったら走り出していたかもしれない。

幸い、僕はトム・クルーズに肩を抱かれていたため、その場に立っていることができた。

覗き窓は閉められ、ゆっくりと重い扉が開かれた。

途端に溢れ出す光と音。

先ほどの覗き窓の中の鋭い目の持ち主が顎だけで中へ入れと促してくる。

こちらも期待通りの屈強でピアスだらけの男だ。

暗闇の中から急に光の中に入り込むため、光に吸い込まれたように感じた。

背後で重い扉が閉められる。

こうして僕は、異世界に入り込んだのだ。

本場のゲイバーで感じた果てしない熱量

闇に溶け込んでいて外観からはわからなかったが、中は想像していたよりも遥かに広かった。

入り口から入ってすぐのスペースはバーになっている。

その奥にゲームやビリヤード台が置かれたバーよりも広いスペースがあり、さらにそこからブラックライトがつけられた道が続いていた。

人も想像していたより大勢いた。

僕以外はゲイだと、彼は言った。

まずはバーで僕らはビールを飲み始めた。

バーテンダーが立っている斜め上には、ゲイのAVが流れるテレビがあった。

偏見は無いが、そっち系のAVは好みではないので、周りを見てみる。

色々な格好の人がいる。

明らかにゲイだとわかるハード系の衣装を着ている人もいれば、日本で言うおかまみたいな容姿のコミカルなおじさんもいる。

ほぼ下着だけで歩いているアジア人も歩いている。

ただ、ほとんどが友人と同じく見た目ではゲイだとわからない人ばかりだ。

当然だが、女性は一人もいない。

興味津々で周りを見ていると、ウィンクされたり、身体をソフトに触られたりする。

彼は笑いながら茶化してきたが、しつこい男は追い払ってくれた。

守られている頼もしさを感じながらも、自分に対する周りからの熱量は半端なく感じる。

性的なパワーがすごい。

そこかしらでキスをしたり身体を触りあっている。

屈強な男ばかりだ。

うっかりしていると途端に食われてしまう危うさがある。

僕は彼に好みの男性のタイプを聞いたときに、「お前みたいに細身で若い男」と答えられたのを思い出していた。

ゲイバーが存在する意味

このゲイバーではいわゆるショーがあるわけではない。

酒を飲むところがあり、ゲームが置かれている程度で、エンターテインメント性があるわけではない。

要は皆、出会いを求めてここにきているのだ。

そんなバーに、この場に似つかわしくない男が入ってきた。

いや、本当は似つかわしくないのは僕の方で、その男を似つかわしくないと思ったのも僕だけかもしれないが。

髪は暗いグレーでおしゃれな感じでパーマがかかっている。

顔は僕も見とれてしまうほど端正な顔つきをしている。

服もシンプルだが綺麗な装いをしていた。

オーランド・ブルームだ。

扉から入ってきた彼を見たとき、真っ先にそう思った。

彼はバーから奥のスペースに歩いて行った。

誰かが店に入ってくると、皆が品定めのように目を向ける。

彼もそうだったようで、「おい、さっきの奴見たか?」と聞いてきた。

どうやら好みだったようだ。

ビールも数杯飲んで、僕はトイレに行きたくなってきた。

トイレはバーから一つ奥のスペースから行けるようになっている。

トイレに行ってくると彼に伝えると、「一人で大丈夫か?」と聞いてくれた。

これも経験。

僕は「大丈夫だよ」と答えてバーを離れ、男たちに触られたり全身を舐めるように見られながらも奥のスペースへ向かった。

…「トイレでは背後に気をつけろよ」という彼の言葉を反芻しながら。

小便は思ったより出なかった。

後ろが気になって落ち着いてできなかった。

トイレを逃げるように出た僕はバーに戻った。

が、彼がいない。

どこかですれ違ったかな、と思い奥のスペースに戻ると、

部屋の隅でトム・クルーズとオーランド・ブルームがディープ・キスをしていた。

「まじかよ」

熱く抱き合ってキスをしている友人を見て、声は掛けられないとバーに戻った。

そして戻って気付いたのだ。

周りは猛者ばかりだ。

完全に僕は、虎の群れの中に投げ込まれた小鹿ちゃんだった。

周りの男たちからの熱量がさらに強くなる。

それが正しいのだ。

ここはそういうところだ。

…今では考えられない。

何故、僕は帰らなかったのだろう。

そのときの僕は、もっとその状況を楽しもうという思考に至った。

アリの巣に似た奥の通路

楽しもうとは思ったが、やはり周りからのアピールがすごい。

もう一度友人の様子を確認することにした。

変わらずお熱くやっている。

一箇所にとどまっていると声を掛けられる。

奥へ行ってみよう。

僕はそのスペースから続く、ブラックライトがついた通路を進んでみることにした。

当然、危ない感じはしていた。

だが、1人になってしまった困惑と一箇所にとどまれない焦りと、そして何より好奇心が僕の足を動かしたのだ。

通路はブラックライトがついてはいるが真っ暗だ。

少し進むと、光が途絶えてほとんど何も見えなくなる。

通路の奥の方は、アリの巣のように通路から小部屋にはいれるようになっている。

小部屋には扉は無く、試着室のように布で遮られているだけだ。

目が慣れてくると、小部屋でうごめいているものが見えた気がした。

よく考えると、匂いも湿っぽくて息苦しい。

性的な匂いだ。

僕は背中にぞわっとしたものを感じ、足早に通路を引き返した。

光の中に戻ると、友人がオーランド・ブルームを連れて話かけてきた。

「いないから心配したよ」

この奥に行ってみたとブラックライトの通路を指さしたら、結構な勢いで驚かれた。

やっぱり、『ヤリ部屋』だったようだ。

彼にオーランドを紹介された。

改めて見てもめちゃくちゃかっこいい。

このイケメン2人がディープキスしていたと思うと不思議な気持ちになる。

「俺たちは俺のアパートに戻るよ」というので、一緒に店をでた。

外界の闇に戻り、少し歩いたところで彼らと別れた。

手を繋いで歩く彼らを見送った後、その日の出来事が夢のように感じたのを覚えている。

次の日、彼から電話があった。

あの後のオーランドとの話だった。

オーランドの容姿は彼の好みだったようだ。

だが、夜の営みがめちゃくちゃハードだったらしい。

信じられない!と言っていた。

「あんなに綺麗な顔をしているのに…」という彼を、その夜は僕から寿司に誘った。

夜、待ち合わせした場所に現れた彼は歩きづらそうにしていた。

「昨日の夜のせいじゃないよ」という彼に、僕は「ありがとう」と伝えた。

また、新しい夜が始まる。

こんな経験ができているのは君がいてくれるからだ。

コメント